- 更新日

日本リーグを盛り上げた外国人プレーヤーたち Vol.1[1966-1984]

1966-1967シーズンにスタートした日本リーグは、アジアリーグへ移行する形で2003-2004シーズンの第38回リーグで幕を下ろした。その間、各チームには数多くの助っ人外国人選手がいた。彼らは各国のナショナルチームのメンバーとしてオリンピックや世界選手権に出場した実績の持ち主であったり、世界最高峰のリーグであるNHLでプレーしたりするなど、世界の兵(つわもの)たちと言える存在で、彼らの一挙手一投足がチームの勝敗に直結したといっても過言ではない。また、ファンも彼らのプレーに魅了された。

日本アイスホッケー界に多大な影響を与えたことは間違いない外国人プレーヤー(のちに帰化した選手を含む)は、日本リーグで外国人不在期間があるため、第1回リーグから第18回リーグまでの「第1期」と、第29回リーグから第38回リーグまでの「第2期」の二つに分けることができる。

今回は「第1期」の45人をピックアップ。それぞれの実績をメインとしたプロフィールと日本リーグにおけるシーズン毎の個人成績を紹介。また一緒にプレーをし、彼らをよく知る元チームメートの方々、西武鉄道は榛澤務さん、国土計画は星野好男さん、王子製紙は本間貞樹さん、岩倉・雪印は外崎一馬さん、古河電工は池田正幸さん、十條製紙は重野賢司さんと佐々木博明さんに、彼らがどんなプレーヤーであり、チームに与えた影響などを語ってもらった。さらに印象に残っている選手もピックアップしてもらった。

榛澤務セレクト:ヴャチェスラフ・スタルシノフ(王子製紙)

彼1人にやられましたね。岩本(宏二)さんがスタルシノフをマークする役割でしたが、ベンチに帰ってくると疲れて肩で息をしている状態。「大変だ。疲れる」と吐露するほどでした。

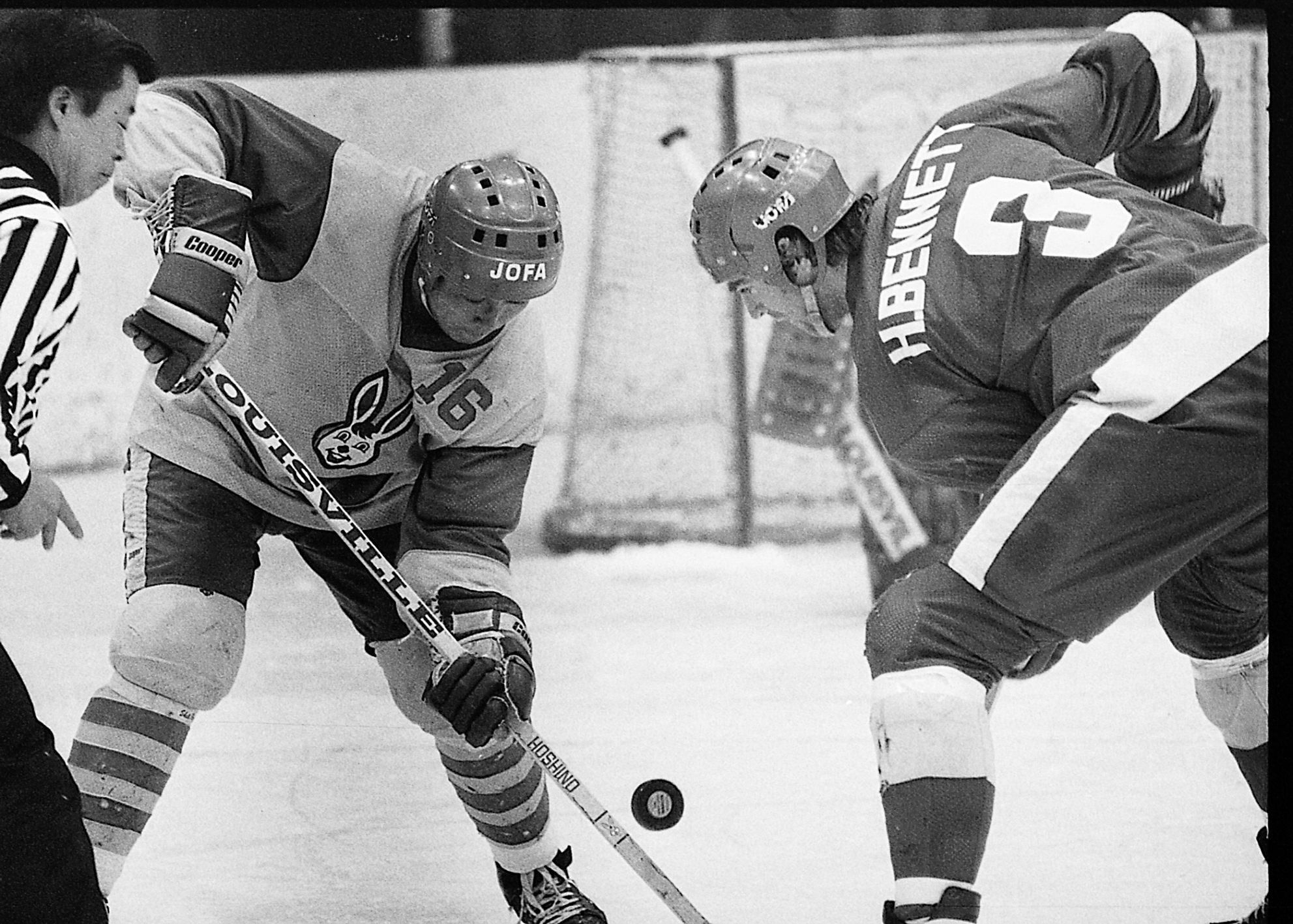

マッケンジーがスタルシノフと激突すると、2人の戦いはすごかった。世界のトップレベルでソ連対カナダのプライドのぶつかり合いです。スタルシノフが西武ゾーンに攻め込んでくると、マッケンジーはスタルシノフしか見ていません。スタルシノフもマッケンジーに対して意識していたはずで、スタルシノフは日本人相手にするのとは違いレベルの高いものを出してきました。それに対してマッケンジーも行くから、ハイレベルの戦いです。お互いに汚いプレーはしないので、正当ながちがちの対決でしたね。

スタルシノフは自分でパックをドロップしてスケートで前に出してのフェイントがありました。それをプレー中の要所で使うから、敵はみんな引っかかった。あのプレーは練習ではできるけど、試合の中ではできませんよ。

星野好男セレクト:ウラジミール・シャドリンとユーリー・リャプキン(ともに王子製紙)

1人だと何とかなったかもしれませんが、2人だとどうにもなりません。抑えようがなく、嫌になりましたね。

シャドリンには、彼がパスをもらった瞬間に当たろうと思っていったら、体を入れられてかわされてしまい、チェックできずお尻しか見られないわけですよ。横にいたなと思ったら、体の使い方で置いていかれた状況になることもありました。

リャプキンのパワープレーメイキングはすごかった。自分も持てるからどうにもなりません。彼へ行ったら味方にパスを出される。行かなければ彼は自分でやります。本当に困った状態でした。またFWのテクニックもありましたし、自身でパックを持てば持てます。パックを持って慌てるのならいいけど、キープして一人ぐらい交わして、シャドリンに渡す。シャドリンがもらったときには誰もいない状態。そして(本間)貞樹へ。

当時、王子の得点力が高いのも彼らの存在が大きかったですよ。

本間貞樹セレクト:エド・ノバック(古河電工)、テッド・マッカニーリー(西武鉄道)、ダグ・ジョンストン(岩倉)

ノバックですが、FW目線でいうと同じウイングとして、速さや力強さがすごかったですね。

マッカニーリーはプレーに嫌らしさがありました。ずるいのですよ。ゴール前に入っていくと、スティックでくるぶしの辺りを突いてくるのです。そのため「マッカニーリーパッド」をつくりパッドを当てて、クッションみたいにしていましたよ(笑)。

ジョンストンのシュートもすごかったですね。一番覚えているのは、中国チームが来日して岩倉と試合をしたときです。ブルーラインからシュートをして、GKのスティックが折れましたから。当時のスティックということを差し引いても、シュートは強かったです。威圧感はありましたね。

外崎一馬セレクト:テリー・オマリー(国土計画)、ウラジミール・シャドリンとユーリー・リャプキン(ともに王子製紙)

テリーさんのプレーではターンがうまくて憧れましたね。あのターンは今もほとんど見ることはありません。

シャドリンとリャプキンのコンビでのプレーは、2度と見ることができないといっても良いくらいで、ソ連の選手はすごいなあと思いましたね。試合では普通はパックを追いますが、2人のプレーを追っていくこともありましたよ。なぜ、シャドリンとリャプキンはあんなプレーができるのか。なぜあのポジションにいるのか。なぜ相手のFWを抑えられるのか。見ていて感心してしまいましたね。

相手を抜けるテクニック。相手につぶされず、次のプレー、良いパスをして味方が生きるプレーができる選手でしたね。普通だとポークチェックをすれば、ルースパックになり、プレーは途切れます。しかし、彼らはパックをキープし続けて、別なプレーをされてしまうのです。

またDFはパックキャリアに対してスペースを縮めて、動かれないようにします。しかしそれができないわけです。方向付けしてサイド側などに追いたいのですが、追えないのです。そのうちに主導権を握られたままでプレーされてしまうわけです。

池田正幸セレクト:ウラジミール・シャドリンとユーリー・リャプキン(ともに王子製紙)、スコット・マクロード(十條製紙)

シャドリンはプレーに余裕があり、するする抜けてきましたね。リャプキンは、スティックで突っつくなど実は嫌らしいプレーもしていました。自分ところに来たらやるよと予防線を張っていましたね。またベンチで見ている限りは、「良いパス出すなあ」と感心してしまうことがなかったわけではありません。

マクロードは、点取り屋で、このタイプの選手がカナダにはたくさんいるのだなと思いましたね。自分でキープできますし、周りも見ることができます。1試合3ポイントは驚異的ですよ。彼はNHLに入っていないのですよね。ガンガン来るタイプではなく、テクニシャンでしたね。

重野賢司セレクト:ウラジミール・シャドリン(王子製紙)/佐々木博明セレクト:ルイス・コーテ(雪印)

私(重野)はシャドリンのプレーを見て、自分で研究や勉強をしましたね。状況判断が良く、周りをうまく使っていましたね。私(重野)のホッケーがそれをめざしていたので、参考にしていました。シャドリンを起点としてのパス。かなりやられたので、その得点シーンは大変参考になりました(笑)。

シャドリン、リャプキンをはじめ各チームとも経験豊富なベテラン選手が多い中、私(佐々木)は比較的若いコーテのプレーが好きでしたね。当時はDFの攻撃参加はほとんどなく、DFの仕事は守備中心でブレイクアウトのオプションも少なかった。その様な中でコーテの正確なブレイクアウトから、タイミングよくジャンプアップして攻撃に参加するプレーとパッチリした目が印象的でした。

第1版:2024年3月31日・記