- 更新日

レジェンド・インタビュー_Vol.1 冨田正一_日本と世界の懸け橋

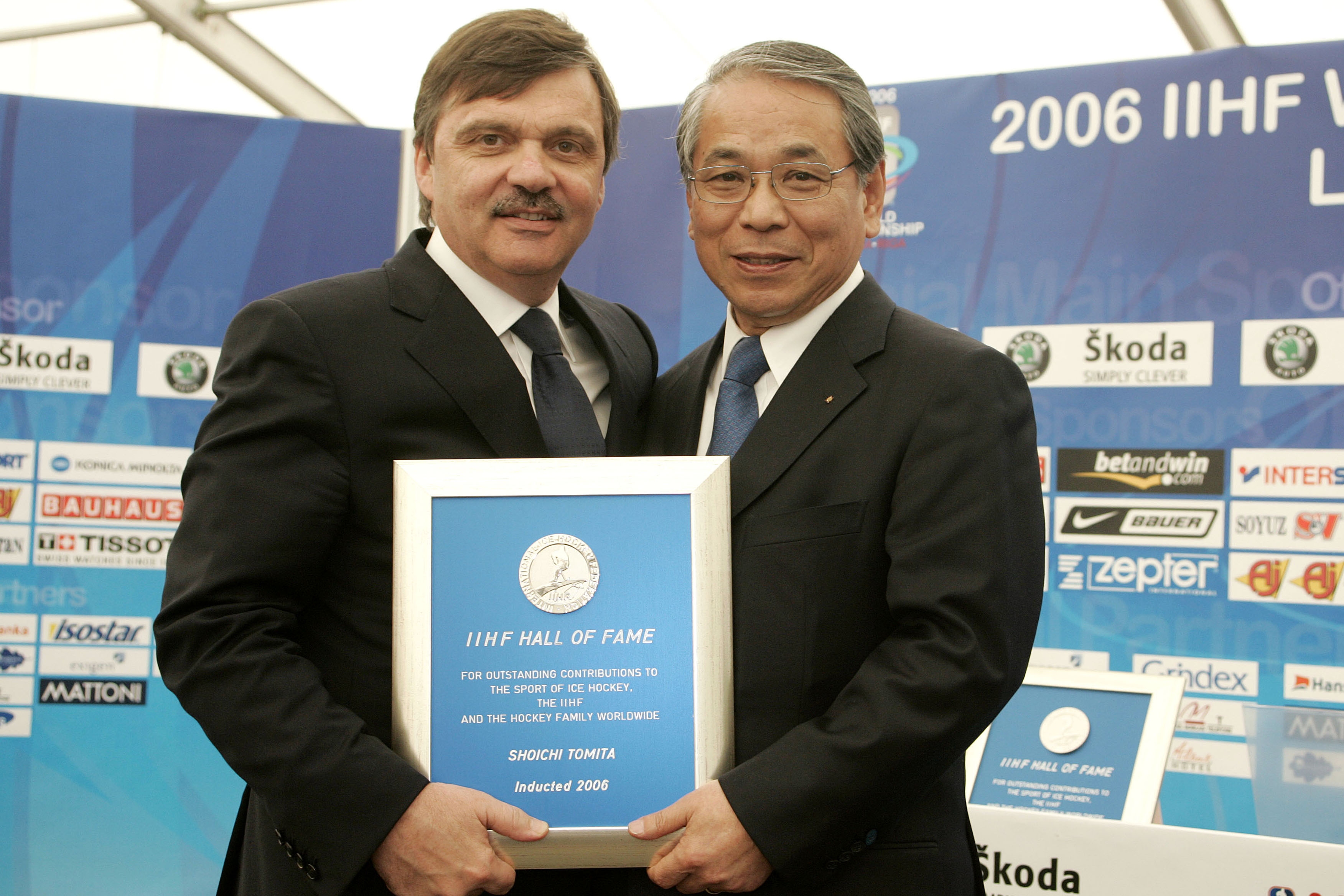

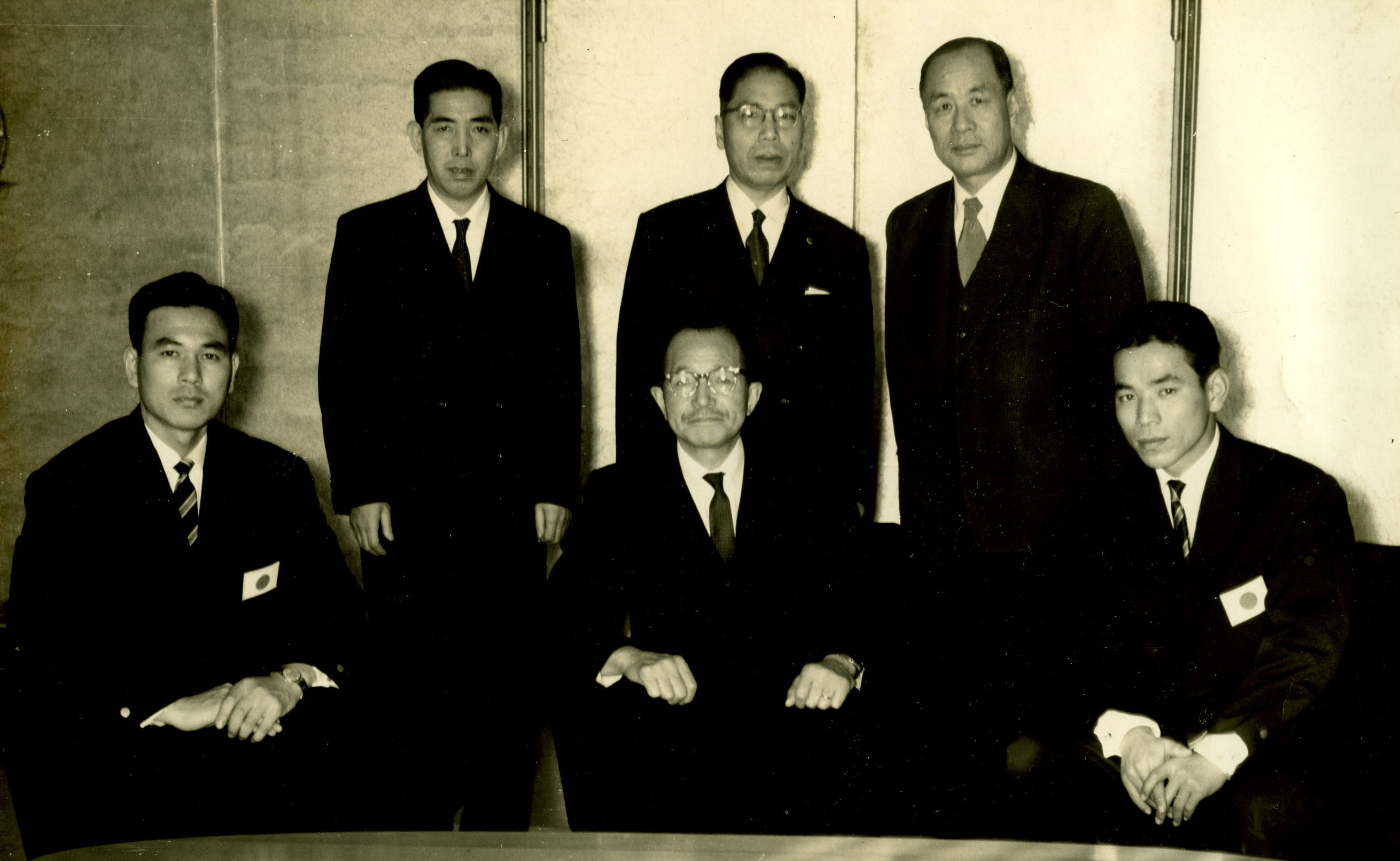

冨田正一。1936年(昭和11年)1月1日、東京生まれ。当時としても珍しい東京出身のアイスホッケープレーヤーだった冨田氏は、明治大学や岩倉組のGKとして活躍した。1960年のスコーバレーオリンピックに日本代表として出場。また、1962年のアメリカ・コロラドスプリングで行われた世界選手権BグループではGKとして優勝に貢献した。

現役引退後、老舗の家業に従事する一方で、1973年(4月1日)に日本アイスホッケー連盟(以下、日ア連)の理事になると、その後、会長や専務理事などを務め、日本のアイスホッケー界の発展に寄与した。

また1978年から国際アイスホッケー連盟(以下IIHF)の理事や副会長などを務め、日本と世界をつなぐ、懸け橋となった。

※このインタビューは2024年1月29日に実施しました。

いろいろなお世話ができたのは日ア連がIIHFの理事に出してくれたおかげ

1978年のIIHF総会。理事選挙が行われ、冨田氏は自身も「まさか!」と驚く当選を果たした。日本はもちろんのこと、アジア初のIIHF理事の誕生だった。

冨田:それまでIIHF理事のヨーロッパ以外の枠はカナダとアメリカの2枠でした。ヨーロッパ以外ではカナダとアメリカに票を入れますから、日本が理事になれるわけがありません。しかし、なぜかスイスから理事の人と理事ではない人の2人が立候補したのです。すると、アメリカの代表から、「ショウ、今回は当選できないかもしれないが、絶対立候補しろ。今回立候補しておけば次回の当選のチャンスにつながる。もし当選できれば、ヨーロッパ以外が3議席になるので、発言の場が増える」と促されたのです。そんな時に立候補するような性格ではなかったのですが立候補しました。するとスイスへの票が2つに分かれて、私は最下位ながら当選できたのでした。

IIHF理事となる前にも、後述するが世界選手権の日本招致や国際試合の日本開催などに奮闘。IIHF理事となったことで、日本と世界をつなぐ、懸け橋としての役割をそれまで以上に果たすこととなった。

外国人コーチやレフェリーの招聘、IIHFアジアオフィスの開設、国際試合の日本開催といったイベントの招致、アジアリーグチェアマンなど、多種多様に及んだ

冨田:コーチを招聘した一例としては、日本のジュニア選手のためにロシアから優秀なコーチを呼びました。ロシア語で話した後、通訳をすると、氷上で選手が聞く時間はコーチが15分話すと倍の30分になります。これは良くないと思い、デモンストレーターを連れてきてもらい、コーチが話したことをデモンストレーターに実演させることで、日本のジュニア選手たちに練習内容を理解して練習してもらいました。

この時に連れてきたデモンストレーターは後にロシア代表やNHLで活躍したパベル・ブレです(※1)。日本のジュニア選手が丸刈りだったので、2度目の来日に際してはブレも丸刈りになってきたのですよ(笑)。その後、ブレがバンクーバー・カナックスでプレーしているときに再会しました。私のことを「日本のおとうさん」と呼んでくれていました。試合でブレが得点して、私の方に向かってスティックを掲げたときはうれしかったですね。

※1:1986年7月27日から8月1日まで、苫小牧と釧路でそれぞれ3日間、ソ連U20ジュニア代表コーチのウラジミール・ペドロビッチ・ポゴモロフ氏を招いて行われたジュニア強化合宿。当時15歳のパベル・ブレもデモンストレーターとして派遣された。

IIHFと協力していろんなこともできました。IIHFのレネ・ファゼル会長(当時)が、「アジア地区の発展のために、IIHFのオフィスをつくって、アジアに年間5,000万円を開発に使おう」と話し、東京に事務所を開設することになったのです(※2)。専属の人間がいないと活動や行動ができないので、ユッカ・ティッカヤ氏に来てもらい、2年にわたって活動してもらいました。JOC事務所内に机を設置し、IIHFからの資金なども活用して、JOCに家賃を払いました。その後はハリー・スプリングフェルド氏が活動してくれました。

※2:IIHFアジアオフィスは2009年10月から2011年8月まではJOC事務所内に、2011年10月からは品川プリンスホテル内に開設された(現在は閉鎖)。

また国際試合の招致では、「ソ連のアイスホッケーを見たい」という声が上がり、IIHFの会議でソ連の会長と交渉しようとしたのですが、ソ連の会長は忙しくて1対1で会えなかったのです。するとIIHFの事務局長が「ホテルのサウナを貸し切って、招待すれば良いよ。2人になれるよ」と教えてくれたのです。そして、そのアドバイス通り、貸し切りの予約をして招待したら、ウォッカを持って来てくれたのです。「友だちになるなら飲め」となり、ウォッカを片手に交渉しました。日本はBグループの下位だけど、日本中に普及させるためには、世界のトップのアイスホッケーを見せたい。チェコと一緒に来てくれないかと頼んだのです。すると、チェコとは1年に何度も試合をしているから嫌だと拒否されたのですが、説得して契約書を持っていったところ、帰る際にサインをしてくれたのです。

チェコもナショナルBチームなら良いが、ナショナルAチームはダメと言われました。ソ連がAチームで、チェコがBチームだと……。最高の試合を見せたいと話したところ、サインをしてくれました。日本へ帰る飛行機ではうれしくてたまりませんでした。帰国後、みんなに話をしてもなかなか信用してくれなかったですね(笑)。

また、チェコは帰国の際、ジュニアの強化のためにとギャランティーの一部を置いていってくれたのです。チェコは日本のアイスホッケーを応援してくれました。

翌年、またやりたいと言ったら、ソ連は「日本は楽しいから」とOKしてくれたのです。今度はチェコではなくスウェーデンとの試合を考えました。日本に行くことをスウェーデンは了解してくれたのですが、メンバーを見たらA代表のメンバーが2人しかいないのです。「選手を入れ替えたからBチームではない。このメンバーが(次の)世界選手権に出るから問題ない」というわけです。今やっているメンバーを4人以上入れてくれないと困ると説得して、若手が多かったですが、半分ぐらいはメンバーに入れて、良い試合をやってくれました(※3)。

※3:1988年5月18、20日に「スーパーマッチ」としてソ連対日本代表の試合が行われた。1989年5月23日から28日まで「ジャパンカップ」としてソ連、チェコ、日本の試合が2回戦総当たりで行われた。1990年5月12日から17日まで「90ジャパンカップ」として、ソ連、スウェーデン、日本の試合が2回戦総当たりで行われた。

世界のトップとの試合の場として、1998年の長野オリンピック直後の世界選手権Aグループから2004年まで7シーズンにわたって極東枠も設けました。極東枠をつくるためにルールを変えるのも、IIHFの理事だったからできたと思います。当初、極東枠を設けることに大反対の理事もいました。「世界選手権なのだから、アジアを入れてほしい」と主張して、極東枠をつくりました(※4)。

※4:世界選手権Aグループ(トップグループ)の極東枠は、1998年から2004年までの7シーズン設けられた。日本代表の通算成績は32敗4分け。

奇しくも極東枠がなくなると合わせるかのように、日本リーグもアジアリーグへ変わっていきました(※5)。アジアリーグができたときには、「その国内に12チーム以上あって年間50試合国内で試合をやっていなければ世界選手権に出られない」というIIHFのルールがありました。すると、日本、韓国、中国はチーム数も試合数も少ない状況でした。「アジアをひとくくりに条件を備え、世界選手権へ出られるようにしなければアジアは難しい。アジアを捨てるなら捨てるしかない」とIIHFに選択を迫ったのです。すると「一緒にしてやって良い」と返事が来ました。それでアジアリーグ誕生へと進んだのです。

アジアリーグには、韓国、中国以外のロシアのゴールデン・アムールも参加したい意向を示してきました。どんなチームか分からないので、現地まで見にも行きました。オーナーは金鉱をもった事業家でしたね。

現在では、IIHFに国内リーグに関する規制はありません。アジアリーグのチーム数も変わってきました。今後、どう進んでいくのか気がかりです。

※5:アジアリーグは2003-2004シーズンからスタート。日本リーグはこのシーズンをもって38年の歴史に幕を下ろした。

IIHFの理事を務めていたおかげで、いろいろと交渉ができました。世界とのパイプは重要だということを感じましたね。

世界とパイプを生かし、奮闘してきたが、すべてが思い通りに、うまく進んだわけではなかった。波風が立つことや実行できなかったこともあった。

冨田:強化に携わったとき、私は東京出身でしたので、最初は反発が少なからずありました。そのときは「私の仕事は、世界にパイプがあるから、『この人の話を聞きたい』『この人に指導のことを聞きたい』という人がいれば、その人を呼んできます。みなさんがしてほしいことをするのが私の仕事です」と話し、理解してもらいました。

また、アイスホッケーの発展には、ジュニアのコーチ育成とレフェリーのレベルアップが不可欠だと思っています。この2つをIIHFオフィスの事務所がある間に進めよう思いました。

レフェリーでは大学生のレフェリーが高校生の試合を吹く、高校生のレフェリーが中学生の試合を吹く、中学生が下の子どもの試合を吹く。このようにレフェリーを育てて、段階的にやっていくことを目指しました。また世界はどんどん広がっているから国際審判員を毎年2人ぐらい増やしていくようにしないと、世界から遅れてしまうという話もしました。

さらにナショナルチームのコーチもその役割だけではなくて、学校やクラブ、ジュニアなどのチームのコーチをレベルアップするためにその教育してほしいとの要望を出しました。

しかし、すべては思ったように簡単にはできませんでした。

極東枠も、世界選手権Aグループでの日本の試合は見ましたが、世界のトップと戦うことに、喜びを感じる選手もいれば、試合前から勝てないと弱気になってしまう選手もいました。精神的に強くなれないなら、1回Bグループに戻って、そこで勝ってAグループへ上がっていかないと良くありません。

IIHFから出るお金も、AグループとBグループとでは、大きく違います。IIHFの立場で仕事をすることが多かったですが、やりすぎは良くないけど、もう少し意見を言えば良かったかなとの思いはあります。

アジアリーグのチェアマンのときもメディア対策とスポンサーのマーケティング対策をやらないと、と痛感しました(※6)。メディアとマーケティングの対応を十二分に行えば、他のスポーツに負けないと思い、NHLのある人を事務局に迎え入れることも考えました。残念ながら、この話は実現することはありませんでした。

※6:冨田氏は2003年から2004年は準備委員会・実行委員会議長に、2004年から2006年までアジアリーグの初代チェアマンに就いた。

振り返れば、良かったことや悪かったこと、うまくいったことや反省すべきことなどたくさんの思い出があります。しかし、想像もしない世界へ入り込んで、いろいろなお世話ができたのは、日ア連がIIHFへ出してくれたおかげです。出られなければ、このような経験はできませんでした。

メッツの試合を見なかったらアイスホッケーはやらなかった

冨田氏は東京生まれ東京育ち。アイスホッケープレーヤーの出身地は、北海道では釧路や苫小牧など、本州では八戸や日光などの限られた地域が大半を占める。現在でこそ、この4地域の出身以外のプレーヤーも増えてはきたが、当時は、東京出身のプレーヤーは今以上に珍しい存在であった。

冨田氏とアイスホッケーの出会いは衝撃的と言える。その出会いがその後の人生を決めた。

冨田 東京・芝のスポーツセンターのリンクや後楽園のリンクで遊び感覚でスケートだけは滑っていました。明治高校に格好よく滑ったり止まったりする人たちがいたので、彼らと友だちになったのです。

1952年にアメリカからメッツというチームが来日して試合をすることになり、パック拾いなどの手伝いに行ったのです(※7)。試合を見たら、陸上を走るのと違って、氷上を滑るので、ものすごく速い。それに格好良い。もたもたしていればケガもする。すごいスポーツだ。こんなスポーツがあるのだと、どっぷりつかりましたね。メッツの試合を見なかったら、アイスホッケーはやらなかったと思います。

その後、明治高校にGKのやり手がいなくて、やるならGK、それなら入れてやると言われてGKになったわけです。大学の練習にも出るようになりました。すごい先輩方がたくさんいましたが、みんな苫小牧や八戸出身の方たちでした。でも氷に乗れたのは最初のスケーティングのときぐらいで、パックを使う練習になると危ないため、リンク外に出され、パック拾いです。練習が終わり、みんなが帰った後、持ち運びをしていたレガードを着けて、人の真似してGKの練習をしていました。また、大学以外のクラブチームの練習にも出させてもらいました。大学の赤城山の合宿にもついてきました。そのくらい好きでのめり込んでいきました。

※7:1952年にニューヨーク・メトロポリタン・メッツが来日。日本代表、苫小牧製紙、岩倉組、古河電工、オール北海道、オール東北、オール関東、オール学生、早稲田大と13試合行い、9勝2敗2分の結果であった。

明治大学を経て、実業団の岩倉に入った冨田氏。岩倉でのプレーが評価され、日本代表入りを果たし、1960年のスコーバレーオリンピックや1962年の世界選手権Bグループに出場した。

冨田:明治高校でアイスホッケーをやっていたうち、10人いたら9人はやめたぐらい厳しかったですが、明治大学へ進学し、アイスホッケー部へ入部しました。同級生にGKが1人いましたが、あとは2年先輩。3年目には試合に出られるチーム構成でした。ツキがありましたね。

岩倉では田名部(匡省)さんなど日本代表入りする強力のメンバーがいました。しかし、当時は王子製紙が主流でした。王子がリンクをつくり10時頃から練習となると、岩倉が借りられるのは朝早い時間。厳しい環境でしたが、それを乗り越えました。

日本代表に選ばれたきっかけは、日光で行われた(第5回)全日本実業団選手権決勝の古河戦の前夜でした。GKとして先発予定の砂守(茂)さんが高熱のため出場ができなくなり、私の隣の監督部屋から河渕(務)さんらが話す「(砂守は)無理みたいだ。冨田で行くしかない」との声が聞こえてきました。翌朝の食事の際にも「冨田で行くから、みんな守ってやってくれ」と私に出番が回ってきたのです。相手チーム(の古河)が有利の前評判を覆して、延長戦の末、勝ったのです(※8)。

それが評価されオリンピック合宿に出られました。ここでも運が良かったですよ。

※8:第5回全日本実業団選手権は1959年2月に栃木・日光で開催。岩倉は決勝戦で古河を延長戦の末、6-5で破り第3回大会以来2回目の優勝を成し遂げた。

オリンピックへ行く前では、東京出身の選手が冬のオリンピックに出場するということで、都知事にあいさつへ行きましたし、歓送会を開いてもらいました。

本番のオリンピックでは予選でカナダに0-18、スウェーデンに1-19。攻められっぱなしでした。

オリンピックで見たGKは突っ立っていません。低く構えていました。さらにチェコのGKが突然私を訪ねてきて、「低く氷の近くで構えろ。相手より小さく構えてそこから動けば大きくなる」と教えてくれたのです。

なぜアドバイスをと思いました。実はチェコのGKは思惑があったのです。私はオリンピックに携帯ラジオを持っていきました。彼はそれがほしかったみたいです。自分のグローブとユニホームをラジオと取り換えてくれというわけです。ラジオは高価ですからそれだけ割に合いません。グルーブやユニホームなどとラジオは交換しました。

思惑はありましたが、彼の話は役に立ちました。彼は小さく低く構えていました。私にとって、それが一つのモデルになりました。小さく氷とすれすれにしゃがんでプレーするようになって、体が動くようになりました。

オリンピックで他の良いGKを見てもまれた経験が、62年の世界選手権Bグループに生かされ、優勝という結果をもたらせてくれました。

1962年の世界選手権Bグループの日本代表として活躍した冨田氏。冨田氏はこの1961-1962シーズンをもって、岩倉を退社。家業を継ぐことになり、プレーヤーとしての第一線から引退となった。

明治大学、岩倉における冨田氏が所属時の大会成績を振り返ると――。

明治大学では春の東京都大学選手権、秋の東京都五大学リーグ、インカレで、岩倉では国体(北海道として岩倉が主体など)、日本一を決める全日本選手権、日本リーグが誕生する前の大会である全日本実業団選手権で、日本代表では1962年のコロラドスプリングスで行われた世界選手権Bグループで、オリンピックを除いて大学から社会人まで出場した大会では優勝している。

明治大学1年(1954-1955シーズン):春(東京都大学選手権)・3位、秋(東京都五大学リーグ)・2位、インカレ・3位

明治大学2年(1955-1956シーズン):春(東京都大学選手権)・1回戦負け、秋(東京都五大学リーグ)・優勝、インカレ・暖気中止

明治大学3年(1956-1957シーズン):春(東京都大学選手権)・優勝、秋(東京都五大学リーグ)・2位、インカレ・優勝

明治大学4年(1957-1958シーズン):春(東京都大学選手権)・2位、秋(東京都五大学リーグ)・優勝、インカレ・優勝

岩倉(1958-1959シーズン):国体・優勝、全日本選手権・3位、全日本実業団選手権・優勝

岩倉(1959-1960シーズン):国体・優勝、全日本選手権・準決勝敗退、全日本実業団選手権・優勝、スコアバレーオリンピック日本代表・8位

岩倉(1960-1961シーズン):国体・優勝、全日本選手権・優勝、全日本実業団選手権・優勝

岩倉(1961-1962シーズン):国体・2位、全日本選手権・2位、全日本実業団選手権・優勝、世界選手権Bグループ日本代表・優勝

世界選手権の日本開催はその後の発展などにつながっています

岩倉を辞め家業を継いだ冨田氏。仕事において英語力が必要であり、英語を習い、磨きをかけた。

また、家業の傍ら、1973年に日ア連の理事となり、世界との交渉もそれまで以上に行い、世界選手権の招致や国際大会などの開催に尽力した。そして1978年にIIHF理事となってからも、前述の通り、語学力を生かし、世界とのパイプ役として活躍した。

冨田:英語を本格的に勉強したのは、会社の貿易部でトラブルが生じ、その時、妻の父から言われました。義父は戦前ですが南カルフォルニアの大学の留学生でした。「人の上に立つには3つだけ。英語と法律と経理のことは分からないとダメだ。特に海外を相手に仕事をするなら英語が分からなければ」と。そこで、イギリスから来ていた早稲田大学の先生に毎週2回、家に来てもらい、英語を習いました。

また、その後の話ですが、IIHFの会議に出るようになった際にも、「ボキャブラリーが少ないのは仕方がない。誠意があれば、あなたのパーソナリティーで良い。だけど、世界の会議に出るには、正しい英語を話さないと日本代表として、リスペクトされない」と言われましたね。それで、一生懸命勉強しました。

1973年に日ア連の理事に選ばれたのは遅さん(遅塚研一・元日ア連4・8代目会長)などいろんな方の尽力があったのは間違いありません。感謝しています。

鬼鞍(弘起・元日ア連専務理事)さんや山添(義雄・元日ア連理事長)さんがIIHF総会に行く際に、英語が分かるということで、私も連れていかれるようになりました。

IIHFの会議に行くようになって、「日本に世界選手権をもってきたい」との話がでました。当時(70年代)、Bグループは通常8カ国で開催していました。「7カ国の航空運賃は日本がすべて払うから日本へもって来よう」という話でした。日本代表が世界選手権に出場する際の渡航費用は自腹です。参加7カ国の渡航費用を全部持つのはあり得ないと思いましたが、そんなことを言っていたら開催権は取れないということで、費用を持つことで招致に動くことになりました。

当時、IIHF会長はバニー・エイハーン氏。イギリス人で旅行会社の経営者でした。私は節約するためチャーター機で7カ国を一緒に連れてくるのが安くなると思って話したら、テーブルをたたいて「IIHFのアクティビティは我々が決める。日本が決めるのではない」と怒鳴られました。日本が(渡航費用を)全部持つのだから、安くあげたいと思っても、受け付けてくれないのです。さらに、会議の席で「皆さんは大変幸せだ。ただで日本へ行ける、世界選手権へ招待された」と演説するわけです。悔しかったですね。その時、IIHFはひどいところだと思いましたよ(笑)。それが75年の札幌での世界選手権です。

次に77年の東京での開催を取ろうとしたときは、「半分は日本が持つから、半分は自分たちで」が通りました。ヨーロッパから見れば、日本は遠い国です。IIHFの中に入って発言力を強くしないと、このままではヨーロッパに牛耳られてしまうと思いましたね。

本当に異常な条件で世界選手権を日本に持ってきました。でも、この開催はその後の発展などにつながっていると思います。

78年の正月にはウィニペグ・ジェッツとソ連ナショナルチームの国際試合も東京で行いました(※9)。私も「本当に来るの?」と思ったほどで、トレチャクがGKのソ連ナショナルチームと、ボビー・ハルがいるウィニペグ・ジェッツが来日し試合をしたのです。

来日中のある晩、宿泊先のホテルのレストランにハルが1人で来たのです。「食事が足りなかった?」と聞くと、笑いながら「私は良いプレーをするから、多額のサラリーをもらっている。良いプレーをするためにもっと食べたい。コンディションのために食べているから、支払いは自分でするよ」と話したのです。さすがだと思いましたね。プロは稼ぐために土台を考え、自分でつくっています。食事も自分で決めて食べていました。他人を頼りませんでしたね。

その時の思い出の品として、今でも「トミタハル」の9番のユニホームをもらって持っています。その後、トロントのホール・オブ・フェーム(Hall of Fame)に寄付するっていったら、カナダの人たちから、「持っていなさい。2度と手に入らないよ」と叱られるように言われました(笑)。

※9:1977年12月29、30日と1978年1月1日の3日間に渡りソ連ナショナルチーム対ウィニペグ・ジェッツの試合が、国立代々木競技場で開催され、ソ連の3戦全勝で幕を閉じた。

これからもできる限り、恩返しをしたい

冨田氏は1973年に日ア連の理事となり、1991年から2001年まで専務理事を務めた。2003年には堤義明氏の後を継ぎ3代目の日ア連会長となった。また、IIHFでは1978年に理事となり、1994年からがIIHF副会長を務めた。

その後、日ア連会長は2009年に、IIHF副会長も2012年に辞め、日ア連では顧問に、IIHFではライフメンバーとなった。

これまでのアイスホッケー人生の中で、冨田氏は人との出会いに感謝し、運もあったと振り返る。

冨田:アイスホッケーに関して振り返ると、私は自分の力で何もかもできたというよりも、恵まれた人との出会いがあったり、ゲームなどの出来事などとの出会いがあったりして、今があると思っています。

良い指導者に出会えました。英語の先生もその一人です。家業でトラブルがあった際、その原因をつくった人も、悪く言えば、「この野郎」だけど、逆の立場に立って思えば、結果としてあの人のおかげで英語を一生懸命やるようになって、世界で商売もしましたし、IIHFでの仕事にもつながりました。IIHFで世界中の役員と34年間も一緒にアクティビティにやれたことは、人生の中で大きな財産だったと思います。

62年のコロラドスプリングスの世界選手権に勝った時も、ポーランドなどの東側諸国が出ていません。そのため、優勝してもAグループに行けませんでした。運がなかったとも言えますが、Bグループで優勝できたのもポーランドなど強豪国が出ていなかった。「運」もあったとも言えます。

私はやっぱりアイスホッケーのために生まれてきたような思いもあり、いろんな人と知り合い、良い思いをたくさんしました。おこがましいですが、こんな幸せなアイスホッケーライフを送った人はいないのでは、と思ったりもします(笑)。

恵まれたアイスホッケー人生を送ってきた冨田氏。「恩返しをしたい」「日本のアイスホッケーを良くしたい」という思いは強い。

冨田:メル(若林仁)は2023年7月に亡くなりましたが、生前ですが、「リタイアしたときには2人でアイスホッケースクールをつくろうよ」と話しました。すると、「冨田さん、スケートリンクをつくるのなら、僕はやるよ。借りたリンクではスクールはできない。お金をたくさん子どもたちからもらわないとリンクは借りられない」と言うのです。私は夢を語り、メルは実現するための現実的な話をしました。メルと組んで、良いコーチを育て、スクールをつくり、さらにレフェリースクールもつくれたら、日本のアイスホッケーは変わったかとも思います。でも、リンクがつくれませんでしたから、夢の実現はできませんでした。

まずはスケートリンクです。やっぱり日本の場合、スケートリンクが少ないのです。ですから、チームができない。それからプロのトップリーグ行うなら、5,000人以上観衆を集められるスケートリンクがないとチームの運営・存続は難しいと思います。環境を考えると、やっぱりプロチームのできる環境がまだ足りないのかもしれませんね。

東京には5,000人規模の観衆が入る大きいスケートリンクがありません。またトップリーグのチームもありません。東京にスケートリンクとトップリーグ所属のチームがあったころ、お客さんは入りました。国立代々木競技場でのトップリーグ(日本リーグ)の試合では、1万人の観衆が詰めかけたときもありました。

(東京都)中央区の区長に築地市場の跡地に「マジソン・スクウェア・ガーデンをつくってみては? 東京都に提案すれば」と話を持ち掛けています。築地は羽田空港にも近いですし、成田空港へのアクセスも悪くありません。銀座、新橋、京橋、日本橋といった繁華街や、東京の玄関ともいえる東京駅にも近い。こんな良い場所はありません。ホテルや会議室などの商業ビルの時代ではありません。マジソンのように国際的な、誰もが集まれる、多目的スポーツホールができれば最高です。そんなに大きくなくても良いと思います。周りにはホテルもできるし、楽しめる場所にしたいです。

この手の話は、広告代理店やデベロッパーが動かないと仕方がありません。世界のアリーナの設計図やパンフレットなどをデベロッパーに渡して、「会社の中で議論に持ち出してくれ」と会う人、会う人に話をしいます。

こんな良い場所はありません。施設ができて、東京のチームができれば、最高ですよ。

チームの運営には、リンクができて、定期的に5,000人の観衆が入るぐらいにしないと厳しいと思います。子ども、親、老人などみんなが応援するような環境をつくるためには、「われらのチーム」にしなければなりません。「われらのチーム」と言って同じユニホームを着て、応援に来るような環境をつくらないとダメです。企業チームでは限界があります。東京にチームをつくるときは、「東京のわれわれのチーム」になるようにしなければなりません。

また、チームはスポンサーにお金を出してくれと頼むだけではなく、自分たちからイベントを仕掛けて開催するなど、お金をつくることをより積極的に進めてほしいですね。

以前、元Jリーグチアマンの川淵(三郎)さんと話したときです。川淵さんとは彼が古河時代から知り合いですが、川淵さんはプロチームやプロリーグをつくるのなら特定の個人から離れなければダメという持論を持っている人です。ですがアイスホッケーは氷がなければできないから、スケートリンクを持っている人と組まないと難しいと話をしました。

これからは体育館にマットアイスができる時代になっていき、新幹線が止まる駅にはチームができるようになれば良いと思います。まあ、スケートリンクだけではチーム運営はできませんが……。

トップリーグもいろいろなことを考えなければならないと思います。現在も、高校生や大学生の良い選手たちが頑張っています。彼らの受け皿も考えなければなりません。

例えば東京や関西の大学です。大学選抜で東京都大学選抜Aチーム、Bチームをつくります。関西でも大学選抜チームをつくります。それでトップリーグに参加するのです。遠征はお金がかかるというのなら、アジアリーグのチームが東京に行ったときに、東京のAチーム、Bチームと試合するのです。これはあくまで例え話です。

チーム数が多くないと試合前に結果が分かってしまう恐れがあります。それでは面白くありません。選手たちに夢が持てるようなことができないかなと思っています。いろんな方法を考え、チーム数を増やして、最小限の資金で運営できるような仕組みをつくって、トップリーグも盛り上がってもらいたいです。

1972年の札幌オリンピックを契機に上昇気流に乗った日本のアイスホッケー界。振り返れば、1970年代半ばから後半にかけてが最高潮であったかもしれない。その後、山あり谷ありの時代が流れ、現状、日本アイスホッケー界を取り巻く状況は、決して良いとは言い切れない。

日本のアイスホッケー界が発展することへの思いは尽きない。

冨田:野球やサッカーはもちろんのこと、ラグビーやバスケットボールも世界レベルの大会を日本で開催して成功しています。ラグビーの場合、ルールで認められていますが、日本人だけではなく、外国人が代表チームに入って、「桜のマーク」を付けてプレーをして、あんなに盛り上がりました。

70年代ではアイスホッケーでも盛り上がりを見せました。現在では、他のスポーツが盛り上がりを見せ、アイスホッケーは置いていかれてしまいました。関係者や関係団体を始め、アイスホッケーファンなど、支えてくれていた人たちが減ってしまいました。

今は落ち込んでしまっていますが、急いてはダメだと思っています。まずは焦らず、土台を固めなければなりません。アイスホッケーに携わっている方たちが、焦らずに、うまくみんなで力を出してほしいです。そうすれば必ず良い方向性は出てくると思います。

今年(2024年)の1月のことです。IIHFのルク・タルディフ会長が来日しました。日ア連でアテンドして、相撲を見せたりもしました。私も1月17日に夕食を共にしました。その際、タルディフ会長から、「どんなことがあっても藤木(幸太)日ア連会長をIIHFの総会に連れてきて、IIHFのメンバーに紹介してほしい。そして世界選手権の試合を見て、その雰囲気を味わい、アイスホッケーの良さを感じてもらいたい」と要請され帰国しました。

藤木会長に限らず、江守(秀次)・諸橋(寛子)両副会長も世界選手権の雰囲気を知り、世界のトップを知ることで、日本アイスホッケー界が進む道がより鮮明になるのではと思います。ぜひ、IIHF総会に行って、世界の役員たちと仲間になってもらいたいですね。

私の今があるのは、アイスホッケーを通じて世界中のいろいろの人と会ったからだと思います。これからもできる限り、恩返しをしたいと思っています。

第1版:2024年3月31日・記